4月13日,2023级口腔医学本科班以《中国十二时辰》“寅·觉醒”篇章为脉络,在教七302教室举办专题读书会,通过“彝族的歌”“索玛的情”“火塘的魂”三大篇章,探寻凉山彝族从经济脱贫到文化自愈的振兴密码。

一、童谣里的文明密码:古老歌谣照见振兴之路

“月亮背篓装星星,阿爸背篓装荞麦——”活动以彝族童谣《月亮的背篓》开场,纯净的彝语吟唱瞬间将同学们带入群山环绕的凉山。主讲人方心同学解读道:“‘背篓’不仅是劳动工具,更隐喻彝族‘内外共生’的智慧。苦荞酿成酒香飘出深山,正是脱贫攻坚与文化传承的双重寓言。”

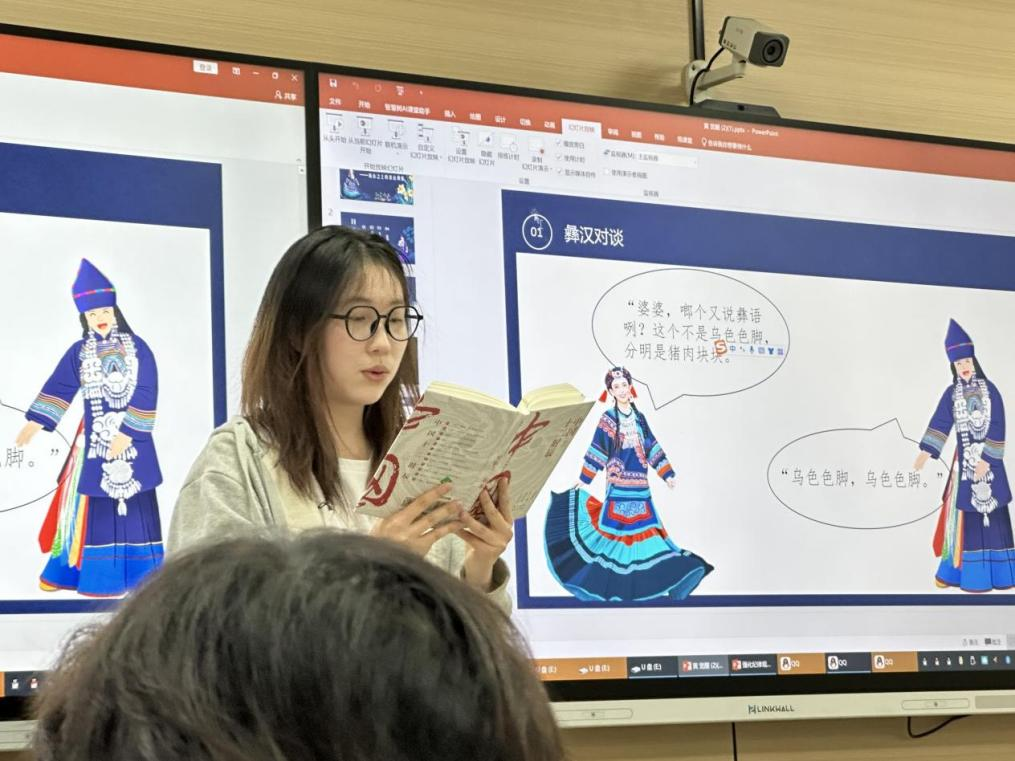

二、索玛的情:根植故土的文化图腾

紧随其后,主讲人马礼仁同学以书中“索玛花”意象为引,结合影像与口述史,揭示这一高山杜鹃的文化意涵:“从祭祀圣物到精神图腾,索玛花见证着彝人‘向下扎根、向上绽放’的生命力。书中那句‘它本就是高天的星辰’,恰是乡土文明自信的写照。”现场同步展示彝族刺绣中的索玛花纹样,纹路间流淌着跨越时空的文化共鸣。

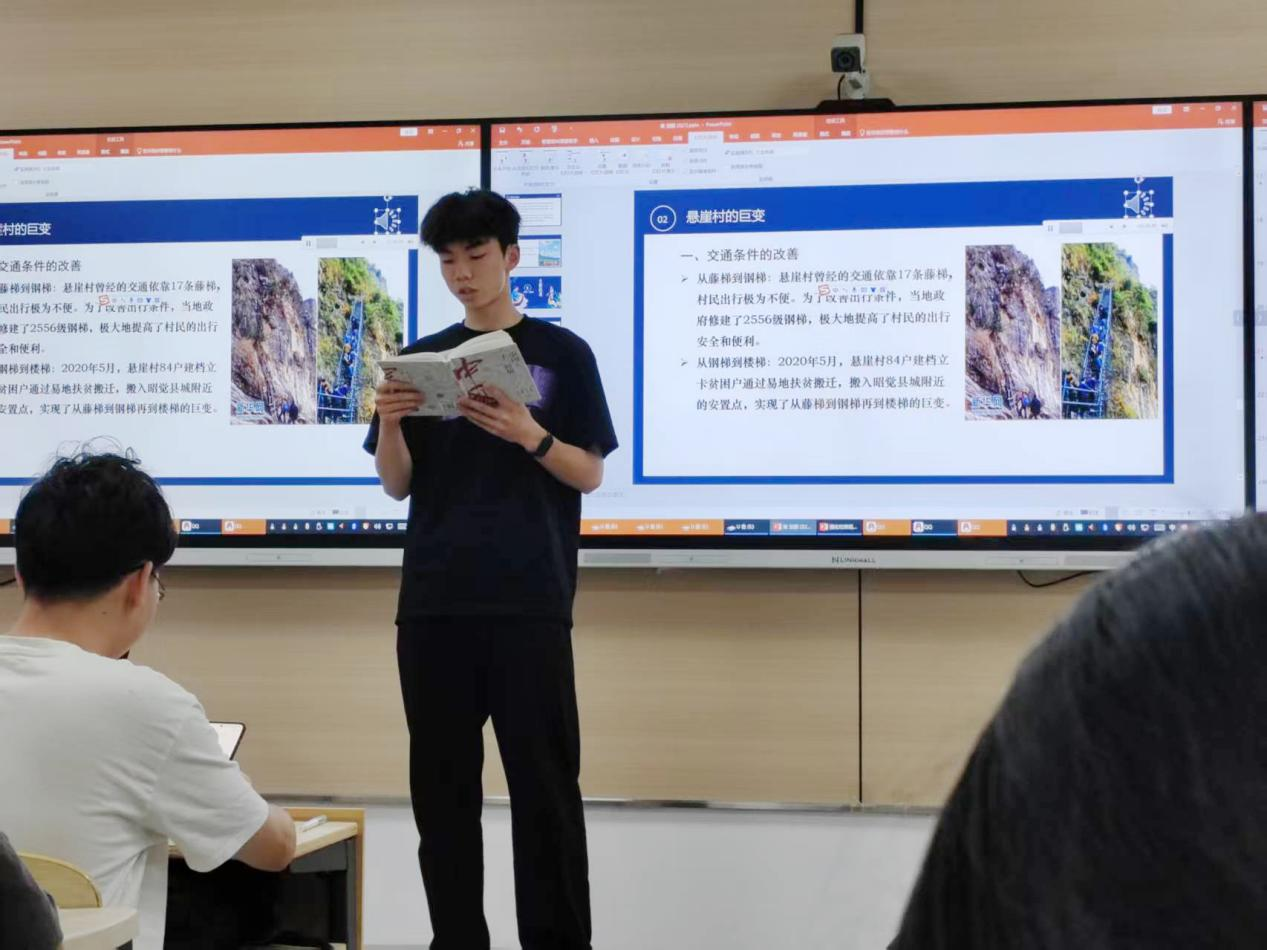

三、脱贫攻坚:数字背后的千万家庭希望

“悬崖村钢梯取代藤梯,人均年收入从2000元跃至1.2万元;彝家新寨建成后,儿童入学率达99.7%……”主讲人蔡儒鹏同学用一组数据剖开脱贫奇迹的肌理。当纪录片《钢梯上的曙光》播放时,三代彝人的命运跃然眼前:祖父背篓运货日挣15元,父亲经营民宿年入8万,女儿成为全村首位大学生。“守护家乡也能创造价值!”片中人的肺腑之言引发掌声雷动。“脱贫攻坚不是抹平差异,而是让文明成为时代的注脚。”蔡儒鹏同学引用书中文句,将话题引向更深层的思考。

四、破晓时分:文明自愈的青春宣言

活动尾声,23口腔医学本科班全体学生齐诵书中金句:“中国的寅时,是千万种花共同破晓的时刻。”伴着月琴旋律,童谣《月亮的背篓》被重新演绎——古老彝语与现代和声交织,象征文明基因的传承与创新。“这场读书会让我看见医学之外的辽阔。”学生杨慧敏感慨,“正如书中索玛花在悬崖绽放,乡村振兴需要每个领域的青年扎根发力。”

此次读书分享会,23口腔医学本科班同学们表示从《中国十二时辰》的字里行间到青年学子的思考践行,这场读书会证明:凉山的觉醒,既是向内的文化深耕,更是向外的时代宣言。当经济脱贫与文化自愈双翼共振,索玛花的芬芳终将漫过群山,抵达更远的天际。(文字:方心 马礼仁 蔡儒鹏 摄影:张远宜 黄舒萍)